كيف فسر القدماء أحلامهم؟.. عبادة وشفاء ورموز

لم تكن الأحلام عند الإغريق والرومان القدماء، وكذلك في ثقافات عديدة أخرى من العصور القديمة، مجرد ظواهر ليلية عابرة، بل كانت بمثابة تجارب عميقة تحمل طابعًا روحيًا، وغالبًا ما اعتبرت وسائل لفهم الذات والمجتمع والمصير، تعامل الناس معها بوصفها نوافذ تطل على العالم الخفي، بل واعتبرها كثيرون رسائل قادمة من الآلهة أو من قوى تتجاوز الطبيعة.

وأكثر أشكال الأحلام رواجًا كان ما يعرف اليوم بـ”أحلام الظهور”، حيث يظهر كائن إلهي أو شخصية مقدسة حاملة لرسالة أو وصية يجب اتباعها.

من أبرز النماذج على ذلك، حلم بينيلوب في ملحمة الأوديسة، إذ شاهدت نسرًا يفتك بإوزها، ليكشف عن نفسه لاحقًا بأنه أوديسيوس، مبشرًا بعودته.

وفي حضارة سومر، تلقى الملك إيناتوم رؤيا ظهر فيها الإله نينجيرسو مبشرًا إياه بالنصر.

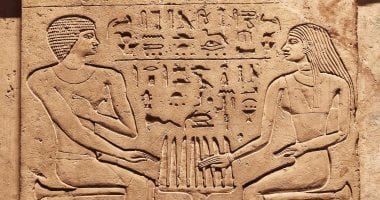

أما في مصر القديمة، فقد رأى تحتمس الرابع في منامه الإله يعده بتولي العرش إن قام بإزاحة الرمال عن تمثال أبي الهول.

الأحلام كطريق للشفاء

لم تكن الأحلام لدى الإغريق والرومان مجرد أدوات للتنبؤ، بل اعتُبرت مسارات للشفاء أيضًا. فالطبيب المعروف جالينوس نسب بعض عملياته الجراحية إلى الإلهام الذي ناله من أحلامه، بل أرجع بداية مسيرته الطبية إلى حلم رآه والده.

الخطيب إيليوس أريستيدس وثّق تجاربه مع الإله أسكليبيوس، إله الطب، حيث تلقى عبر منامه تعليمات شافية كالمشي حافي القدمين وسط البرد أو الغطس في أنهار متجمدة، وقد قضى سنوات داخل معبد أسكليبيوس في بيرغاموم، مشاركًا في طقس يعرف بـ”الحضانة”، يتم فيه النوم داخل المعبد بانتظار حلم يحمل الشفاء.

أحلام رمزية وتفسيرات معقدة

لم تكن جميع الأحلام واضحة الرسالة، فالكثير منها جاء محملًا بالرموز. وقام الفيلسوف أرتيميدوروس بتصنيف الأحلام إلى نوعين: مباشرة ورمزية. فالأولى تنبئ بأحداث واقعية بوضوح، كأن يرى الحالم غرق سفينة ثم يتحقق ذلك، أما الرمزية فكانت تتطلب تأويلًا أعمق، إذ قد يرمز النسر إلى ملك، أو ترمز الرحلة إلى تحول، والفيضان إلى اضطراب داخلي.

وكانت هذه التفسيرات تخضع للسياق الفردي للحالم، كحاله الاجتماعي، ووضعه النفسي، وصحته الجسدية، ومصدر قلقه، مما جعل من تفسير الأحلام فنًا يتطلب بصيرة دقيقة.

الأحلام في الأدب والسياسة

كما لعبت الأحلام أدوارًا محورية في الأدب والمسرح القديم، حيث استلهم الكاتب المسرحي أريستارخوس التيجي إحدى مسرحياته من حلم أرسله له الإله أسكليبيوس بعد أن شفاه من مرض ألم به.

كما أن زيوس، في ملحمة الإلياذة، أرسل حلمًا مضللًا إلى أجاممنون، يدفعه فيه لشن هجوم على طروادة، مما يظهر كيف استخدمت الأحلام كأدوات سياسية ضمن الأساطير والملاحم.

بين الإيمان والسخرية

رغم التقديس الذي حظيت به الأحلام، إلا أن بعض المفكرين قابلوا هذا الإيمان بالاستهزاء، من أبرزهم الفيلسوف ديوجين الكلبي في القرن الرابع الميلادي، الذي انتقد من يولون الأحلام أهمية كبرى بينما يهملون أفعالهم في اليقظة، وعلق ساخرًا بأنهم “يصنعون ضجة لما يرونه في النوم، ويهملون ما يفعلونه وهم مستيقظون”.

ومع ذلك، يبقى موقف ديوجين استثناءً في بحر من الإيمان العميق بقيمة الأحلام، فقد اعتبرها معظم شعوب العصور القديمة وسيلة لفهم المرض، واكتشاف الأخلاق، وتفسير ما هو إلهي، لقد رأوا فيها رموزًا للموت، والشفاء، والخوف، والفداء، وتعاملوا معها بإجلال وخشوع، سواء أتت كنبوءة، أو علاج، أو استعارة غامضة تتطلب فك شيفرتها.