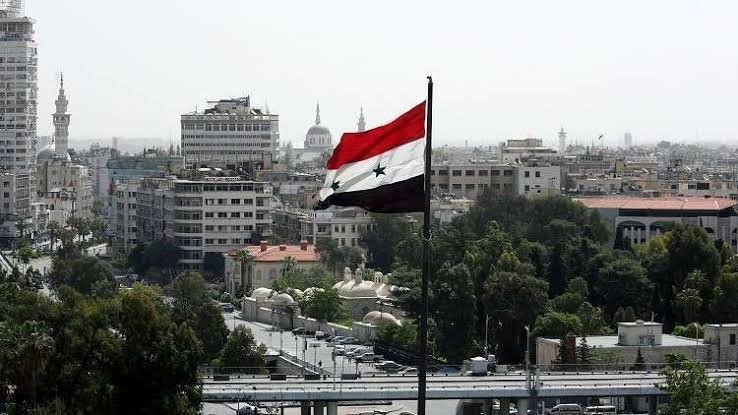

أحمد رفعت يوسف يكتب.. ثقب أسود في الانفتاح على سورية

ما أقوله بالتأكيد ليس لزرع الإحباط، وتبديد الأمل الذي ظهر عند المجتمع السوري، مع الانفتاح العربي والضوء الأصفر الأمريكي على سورية، وإنما لا بد من قراءة الأمور من كافة وجوهها، والبحث في احتمالاتها ومساراتها.

ففي عالم السياسية، والصراعات والحروب، ليس كل ابتسامة أو أحضان مفتوحة تدل على محبة، كما لا يوجد عواطف، ولا قوانين ولا أخلاق ولا أخوة أو نخوة عربية (لا توجد إلا في الكتب والروايات) وإنما عروش ومصالح فقط، وفي سبيل ذلك يمكن أن يتم استخدام كل الوسائل حتى الأكثر قذارة منها، وأعتقد أن ما شاهدناه في سورية أعطى كل الأمثلة والأدلة على ذلك.

ما يتم في سورية وحولها، كونها مفتاح المنطقة، ويصب كله في خانة الصراع مع العدو الصهيوني، المحكوم بمعادلة جيوسياسة تقول “بلاد الشام لا تتسع لسورية وإسرائيل، فإما أن تموت سورية لتحيا إسرائيل، أو تحيا سورية، وتموت إسرائيل” وكل ما يجري في سورية والمنطقة مجرد تفاصيل لهذه المعادلة حتى زوال هذا الكيان.

كما يأتي من موقعها الجيوسياسي المؤثر، في الصراع الدائر لتحديد موازين القوى، بين المنظومة الغربية الرأسمالية برأسها الأمريكي المتراجعة، والمنظومة المشرقية الصاعدة، برأسها الصيني الروسي، كما أن كل الدول الساعية إلى دور إقليمي، لا يمكن أن تستكمل هذا الدور بدون سورية، وبالتالي الكل يريدها سلما أو حرباً، وهذا ما يجعلها دائما في عين الأحداث، وأحيانا العاصفة.

وحتى تكون الرؤية واضحة، لابد من العودة إلى الماضي القريب، والمتصل بما جرى لسورية، وكان ممهدا له.

فمع بداية هذا القرن كان اليمين الأمريكي المحافظ، صاحب أفكار “الليبرالية الجديدة” يتهيأ للقفز إلى قمة السلطة في الإدارة الأمريكية، وتحقق ذلك مع الرئيس جورج بوش الابن عام 2001.

ترافق ذلك مع وفاة الرئيس الراحل حافظ الأسد في 10 يونيو/حزيران 2000 ومجيء الرئيس بشار الأسد إلى قيادة سورية.

جاء هذا التغيير بعد عقد من انهيار الاتحاد السوفييتي، وانتقال العالم إلى مرحلة القطب الأمريكي الواحد، والذي ترافق مع رهان بأن سورية فقدت سندها الرئيسي، وأصبحت معزولة ووحيدة، بعدما تحول مؤتمر مدريد للسلام عام 1991إلى مناسبة لاستكمال مسيرة كامب ديفيد، بتوقيع اتفاقي أوسلو عام 1993 ووادي عربة عام 1994.

خلال هذا العقد ناورهم الرئيس الراحل حافظ الأسد بذكاء شديد عشر سنوات، حتى تم استيعاب صدمة انهيار الاتحاد السوفييتي، قامت خلالها وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت بـ 24 زيارة لدمشق، لتنتهي هذه المرحلة بلقاء الرئيس حافظ الأسد، مع الرئيس الأمريكي بيل كلنتون في 26 آذار من العام 2000 في جنيف، وتثبيت الخط السوري الأحمر (سورية لن توقع) ولتنتهي معها المرحلة السياسية، والوعود والاغراءات، وأصبح الوضع جاهز للميدان.

كان واضحا أن لدى اليمين الأمريكي المحافظ، أفكار ومخططات خطيرة، لتعميم قيم الليبرالية الجديدة في العالم، وهنا بدأ الحديث عن مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي كان يستهدف السيطرة على المنطقة، التي تشكل قلب العالم، وتشكل سورية فيه “جوهرة العقد” والانطلاق منها لضرب كل القوى الصاعدة، او التي يمكن أن تكون معرقلة لهذه الخطط، وتحديداً لإسقاط إيران، ومحاصرة الصين وروسيا.

كان لابد من تسخين، يتوافق مع حجم هذه الأهداف الكبرى، فرأينا المشاهد المثيرة في 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، التي رفعت حرارة الأجواء السياسية في العالم إلى درجة الغليان، وحولت الأمريكي إلى ثور هائج، فتم غزو أفغانستان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2001، وتلاه غزو العراق في 19 آذار/مارس 2003.

بعد غزو العراق كان هناك نقاش عن الهدف التالي، هل إيران أم سورية، لكن التقديرات كانت أن مثل هذا الغزو ليس سهلا، كما هو غزو العراق، وكان البديل تجربة الورقة الأخيرة مع مفتاح المنطقة (سورية) من خلال “السياسة الغليظة” فكانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن بأول الشهيرة إلى دمشق في 3 مايو/أيار 2003حاملاً ثلاثة مطالب (غير قابلة للتفاوض) وهي عدم تدخلها بالشأن الداخلي العراقي، وقطع العلاقة مع إيران وحل حزب الله، وطرد جميع قادة الفصائل الفلسطينية، وعدم عرقلة “خريطة الطريق” للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يومها أعلنت كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي بكل وضوح “ان جولة باول في الشرق الأوسط التي بدأها من سوريا، هي بداية تدخل أميركي عميق، لبناء شرق أوسط جديد، محوره إسرائيل” التي اعتبرت أمنها المفتاح المطلق، ليس لأمن المنطقة فقط، بل لأمن العالم.

استغرق الأمر عند الأمريكي عامان، حتى تم هضم تبعات غزو العراق، والتأكد من أن دمشق التي ناورت على مطالب بأول (لن توقع) وكان لا بد من إكمال المخطط، فكان بديل الغزو قتل رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، ليكون الحامل لإسقاط الدولة السورية، وشاهدنا كيف تم الانسحاب السوري من لبنان، وتشكيل لجنة التحقيق الدولية، التي أرادت تلبيس سورية الجريمة، لكن سورية ناورت، ونجحت في امتصاص الصدمة الأولى للحادثة، ليأتي العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 بتوقيت غير الذي اختاره العدو، والذي أوضحت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس أهدافه من قلب بيروت (14 آذار) بقولها أن “ما يجري هو مخاض صعب لولادة الشرق الأوسط الجديد” لكن الحرب انتهت بفشل إسرائيلي وأمريكي ذريع، قارب الهزيمة.

هنا أشير إلى أهم ما أردت قوله في هذا العرض، وهو أن تلك المرحلة تشبه تماما المرحلة التي نعيشها اليوم، حيث انتصرت المقاومة اللبنانية، وانتصرت معها سورية، وانكسرت شوكة العدو الصهيوني، وخرجت سورية من محاولات تلبيسها جريمة اغتيال الحريري، ليعود أصحاب مشروع الشرق الأوسط الجديد إلى سياسة الإغراءات والعروض، لكن الأهداف لم تتغير، فتمت دعوة سورية لحضور مؤتمر “أنابوليس للسلام” الذي عقد في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2007.

أما الحدث الأهم، والشبيه إلى حد كبير بما حدث في قمة جدة، فكانت دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الرئيس بشار الأسد لحضور قمة “الإتحاد من أجل المتوسط” التي عقدت في باريس في 13 تموز/يوليو عام 2008.

يومها، وفي أجواء مشابهة لما يحدث اليوم، حيث كان لساركوزي (كما محمد بن سلمان اليوم) مشروعه الخاص، حينها اقتنع بأن عدم حضور سورية، والرئيس الأسد شخصياً، يعني أن المؤتمر سيكون “لا شيء” وأن حضوره سيعطي المؤتمر مشروعيته، فاضطر لمصالحته، ودعوته لحضور القمة، ويومها كان الرئيس الأسد – كما حدث في قمة جدة – نجم القمة.

أنعشت قمة باريس الآمال والأحلام، وعاش السوريون نفس الأجواء التي يعيشها اليوم، مع الانفتاح العربي على سورية، فحدثت انفراجات، وتم تقديم عروض وإغراءات سياسية واقتصادية، وحدث نمو وانتعاش اقتصادي، وأصبح أمير قطر لا يحلو له الاستراحة إلا في دمشق، وأردوغان قدم نفسه كحبيب للشعب السوري، وجاء الملك عبد الله إلى دمشق في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2009، وسعد الحريري في 19 كانون الأول/ديسمبر 2009، وجاء جنبلاط معتذراً، وعقدت قمة في دمشق في 3 أيلول/سبتمبر 2008 حضرها الرئيس الفرنسي ساكوزي، والتركي أردوغان، والقطري حمد آل ثاني، ثم زار الرئيس الاسد باريس في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2010 (وكنت في عداد الوفد الإعلامي المرافق).

مع كل هذا الانفتاح، كان هناك (ثقب أسود) يتم الاعداد له في السر، اسمه (الربيع العربي) ليلتهم كل شيء، وكان إسقاط دمشق هدفه الأساس، وكان أخطر ما فيه أن كل من ادعى أنه متيم بحب دمشق، رأيناه على رأس العدوان على سورية.

في وقفة تأمل بين ما حصل في تلك الفترة، وما يحصل اليوم، من حقنا أن نشكك، ونحذر من وجود “ثقب أسود” آخر، يتلو هذه المرحلة، ليكون مقدمة لعدوان جديد، بأسلوب وأدوات جديدة.

قد يكون من حظنا اليوم أن الظروف مختلفة، وأن تحالف العدوان لم يعد قادراً على شن الاعتداءات كما في السابق، لكن يجب أن لا ننسى أننا لم نخرج بعد من العدوان، ولا زالت أجزاء من أراضينا تحت احتلال أمريكي متوحش، وعثماني حاقد، ولا زالت لقمة عيشنا بيد عدو لئيم، وأن داعش والقاعدة وبقية التنظيمات الإرهابية لازالت موجودة، وكل ذلك يجعل من احتمال وجود “الثقب الأسود” قائماً.

أما أخطر ما تتعرض له سورية اليوم ليس العدو الخارجي، وإنما العدو الداخلي، المتمثل بالفساد وسوء الإدارة المرعب، وكل ما أخشاه أن يكون هو “الثقب الأسود” الذي يهددنا بأن يحقق ما عجز عنه الأعداء بالسلاح، والعصابات الإرهابية، والحصار، طيلة أكثر من 12 عاما من العدوان، وتضيع معه دماء وأرواح الشهداء والجرحى، وصمود وصبر الشعب السوري على الحصار والتجويع، الذي أصبح يمارس بأيادي داخلية، أكثر من العدو الخارجي.

الخلاص الوحيد لسورية اليوم، هو بتحصين الجبهة الداخلية، وهذا لا يمكن إلا بدستور عنوانه (صنع في سورية) نقطع فيه الطريق عن محاولات فرض دستور (صنع في الخارج) ويضمن وجود إدارات ومؤسسات صالحة لإدارة الدولة، ومواردها وثرواتها، وفي مقدمتها الموارد البشرية، والتي هي أهم وأغنى ثروات سورية، ونستبعد فيه كل ما هو ديني وطائفي وعرقي وعشائري، ويسمح بوجود معارضة وطنية مخلصة، ولكن ما يحبط كل الآمال هو عدم وجود أي مؤشر جدي على ذلك.