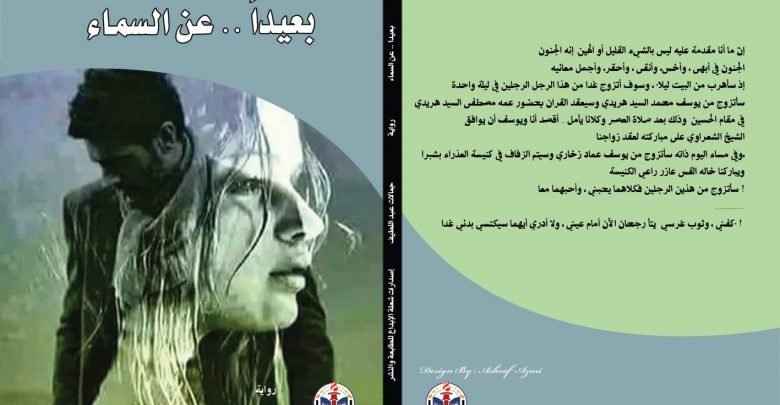

كتابنا

إنسانية الرؤية .. وعالمية الفضاء الإنساني الشاهق

حاتم عبدالهادي

تحيلنا الروائية الجميلة بنت المنصورة، جمالات عبداللطيف محمد في روايتها “بعيداً عن السماء” إلى الأرض وما يحدث بها من فظائع؛ إلى صراخ تلك الفتاة المسكينة، تلك المقدمة على الجنون في أجمل وأبشع معانيه في نفس الوقت؛ فهي “مريم” ستهرب من البيت لتتزوج من يوسف محمد السيد هريدى بحضور عمه مصطفى وسيتم العقد بمقام الحسين عصراً، بعد أن يبارك الشيخ الشعراوى العقد، ويوافق عليه.

وفى نفس اليوم في المساء ستتزوج من عماد السيد زخارى في كنيسة العذراء بشبرا بعد مباركة خاله القس عاذر راعي الكنيسة، إذن ستتزوج من رجلين في يوم واحد : أحدهما مسلم والآخر مسيحي ، ياللهول .

ولعلها – ولا أعرف – ربما تخاتلنا في التمهيد الذي سبق الرواية والذي يحكي أن رجلاً غريباً أتى إلى مؤتمر الأدباء بمطروح ويظل يتفرس في الحضور فظنوه شاعراً أو قاصاً، لكنه لم يكن كذلك، ولما انتهى من التفرس اختار الشاعر والمثَّال / علاء أبو خلعة ليسلمه المظروف الذي يحتوي على بيانات مهمة جداً وخطيرة – كما ذكر – وقد طلب منه أن يسلمه إلى الإسم الموجود على المظروف السيدة جمالات عبداللطيف.

وبالفعل أرسله إليها عن طريق الشاعر بهاء الدين رمضان، لتجد أوراقاً كثيرة، رواية لقصة تراجيدية ممتدة ، فما كان إلا أن نشرتها – كما تذكر الكاتبة – بكل ما فيها تحرياً للأمانة، وهى عبارة عن قصة طويلة لتلك الفتاة المقبلة على الزواج الغريب من رجلين في آن واحد .

ورغم مخاتلنا بما تقول؛ منذ البداية – وعلى الرغم من غرابة المقدمة، واستهلال الرسالة / الرواية بقصة مثيرة، غرائبية إلا أنها نجحت عبر المماهاة بين الواقع والتخييل في نسج رواية فارقة، موضوعاً، ولغة، وسرداً ، والعهدة على الراوية لأنها تحيلنا إلى شهود حقيقيين نعرفهم، فبهاء رمضان شاعر من الصعيد، وعلاء أبو خلعة شاعر ومثال أسكندري، وكلاهما – صديقاى – كذلك، لكنها أحالتنا إليهما – ربما لتهرب مما في الرواية من أحداث مقززة وخارجة عن السياق، وهذا احتمال المخاتلة الأول.

وربما كانت هذه القصة حقيقية، وتريد لمن لا يصدق أن تحيله للشاعرين، كشاهدى عدل على ما حدث، وفى كُلٍّ سواء أكانت رواية واقعية حقيقية، أم متخيلة، فإنها طالما وضعت اسمها على الغلاف، فسنحيلها إليها، وسنعتبر المقدمة كنوع من المماهاة، والمخاتلة للإيهام بالسرد، وهى حقيقة ساردة رائعة؛ وروائية بامتياز، ولقد استطاعت أن تستلبنا، وتستفز مشاعرنا كقرَّاء ؛ منذ البداية .

وتأتى الدهشة عبر السرد المثير : “سأتزوج من الرجلين، فكلاهما يحبنى، وأحبهما معاً ! . كفنى وثوب عرسى يتأرجحان الآن أمام عينى، ولا أدرى أيهما سيكتسى بدنى غداً، سأكتب مجموعة من الرسائل لعمى عمران وخالى بكرى، وعمدة قريتنا، وإمام مسجدنا ،وأصحاب المقاهىن وسائقى الميكروباص، وسأكتب لشقيقى خالد ف السعودية . سأكتب ما يصلح للحيلولة دون قتلى، ولتخفيف وطأة العار عن عائلتى .. للكلمات أرواح، ونفوس وطبائع وملامح ورائحة ومذاق، لأنها كائنات حية، السحر كلمات، والفرح كلمات، والحزن كلمات .. كلمات تجعلنا نعشق، نحلم، أو نألم ونبغض، نؤمن أو نكفر، نموت كمداً ، ـو نثور وننتفض وننهض”.

لقد لخصت الأمور في البداية ، فالمسكينة عاشقة، مجنونة بحب الحبيبين معاً، تخالف النواميس والقوانين والشرائع لتفوز بمن اشتهت، غير عابئة بشىء، وتكتب الرسائل للدنيا جميعاً، لتعرف قصتها، فلربما خففت الكلمات، ومعرفة الناس بالحكاية من إمكانية قتلها من قبل العائلة، او من قبل المسلمين والنصارى معاً، فهي قد أباحت دمها للعالم كله، وسيتم الحكم بكفرانتيها، ومحاسبتها حتماً على فعلتها المشئومة التى ستهز المجتمع.

فقد هربت من بيت أهلها، وسوغت الزواج بشيخ “الشيخ الشعراوى”، ثم بعاذر “راعى الكنيسة” فهل ستدخل بالزوجين كذلك على سرير واحد، وفى وقت واحد كذلك، وهى بحق – كما قالت – ربما فقدت عقلها، أو أنها مقدمة على الجنون، لكنها مستيقظة، وتفعل ذلك بكامل إلرادتها، فقد خططت، ثم نفذت بدقة، فيالهول ولفظاعة ما فعلت.

ومع أنها بدأت في التبرير لما أقدمت عليه، الأم، والتي تعاملهم بقسوة شديدة هى وأختيها الصغيرتين: ” يسرا” ، ” آيات”، وأخوتها: “عامر”، “سلامة”، فالأم تريد تزويجها من زوج أختها التى ماتت لتربى الأطفال، وهى ترفض لأن قلبها كان معلقاً بمن خفق له ذلك القلب الرهيف، فما كان من الأم إلا أن ضربتها وسجنتها وأرغمتها إلى ترك عملها كممرضة بمستشفى سوهاج لتزويجها بالقوة من زوج أختها المتوفاة، وهي التى خفق قلبها ليوسف عندما رأته يزور أمه المريضة في المستشفى في الصعيد .

إنها حكاية بنت صعيدية، وربما هذا ما يعقد المشكلة لديها أكثر؛ فمعروفٌ صرامة أهل الصعيد، ونخوتهم كذلك، وقسوتهم، وجمالهم كذلك، وتصور لنا حياتها الصعبة، منذ موت الأب، وأختها التى كانت تحلم بأن تكون طبيبة مشهورة، وأخوها خالد الذى ذهب إلى العمل في مزارع السعودية كي يعود بمال يتزوج به، والجدة المتهالكة الحنون مثلها، والتي تريدها أن تبكى عند موتها لأنها تعرف أن أمها القسية، لن تبكيها كذلك، فالأم رمز القسوة والعذاب هنان وليست رمز الحنان والدفء كذلك.

هذا وتبدو جمالية السرد، وفرادته، فهو سرد سحرى لواقع صعب تسرده بلغة سلسة تجعلنا نلهث ونتابع الأوراق بشغف، لنرى التفاصيل المسيرة عبر تقنيات – الفلاش باك – السينمائية، الاسترجاع الذاتي لشريط أحداثها الحياتية، بلغة الساردة العارفة بتفاصيل السرد المتنامي، السرد النفسي الذي يحيطنا بواشائج وتعالقات لمجتمع الصعيد، شريحة منه – وليس كله بالطبع، ولأم قاسية، وظلم للبنت التي لا تستشار في الزواج، والقهر والمعاناة النفسية والفقر، وموت الأب، والأخت، وسفر الأخ، وتشتت الحياة الإجتماعية، وقسووتها، وخشونتها كذلك.

إنها تجيد الحكى – عبر الواقعية السحرية – والمعادلات الضمنية والموضوعية، والتناصات والإحالات الرامزة التى تستدعى بواطننا، وتحيلنا إلى ذواتنا، نرأف لحالها مرة، ونستنكر ما فعلته تارة، ونتشابك مع درامتيكية المشاهدن وجماليات السرد الشاهق الباذج كذلك.

حتى زوج الأخت يبتز الأم بتهديده بعدم رؤية أولاد بنتها إذا لم يتزوج من مريم، وكلها أمور جعلت مرآها ليوسف ملاذاً للهروب من كل هذه القسوة، وجحيم البيت وظلمته، لكنها تنظر للجدة ولإخواتها الصغار فتتمزق، والأخ الكبير هاجر البلاد، والخال قدرى مشغول عنها كذلك، وكلها أمور – ربما خلخلت تركيبتها النفسية وجعلتها حزينة؛ إلا أن ما أقدمت عليه هل هو محاولة للإنتحار من زواجها برجلين في ليلة واحدة، أم أن لديها مرضاً نفسياً بسبب القهر والظلم والفقر والقسوة والحرمان ؟!.

اسئلة مجتمعية تكشف عنها الرواية عبر واقع مصري، وشريحة منه في الصعيد الجميل، القاسي، الحاني، والمظلم كذلك !!.

فهل هى البنت المتمردة – كذلك –والمتعلمة المثقفة – التى تقرأ روايات ماركيز و تعشق القراءة والولوج إلى عوالم أخرى لتهرب من واقعها الصعب لتعيش في عالم أكثر رحابة، ولو على سبيل التخيل، او التَّصَبّر على الحياة، ومحاولة تماسكها قبل أن تسقط في بئر الهموم و “فتنة الغواية” كما لدى ماركيز في روايته ؟!.

وعبر صديقتها نرجس بدأت حكاية الحب ليوسف، فقد مرضت عمة نرجس وأصيبت بحصوات بالكلى، وتم حجزها بالقسم الإقتصادى وأوصتها بعمتها/ رحمة ناروز عبدالمسيح لتوليها العناية التامة، وهنا كانت الأقدار تخبىء لها المزيد حيث تعرفت إلى يوسف، الذى بادرها بالسؤال: آنسة ؟ فأجابت بنعم، ثم طلب منها أن يطلع على الرواية فأعطتها إياه وخرجت، لتجد زميلتها زينب تستحلفها بأن تقضى الليل بدلاً منها في “النوبتشية ” لأن خطيب زينب سيجىء من القاهرة، وقد قبلت على مضض؛ بعد أن أبلغت أمها بالهاتف ، لتلعب الأقدار لعبتها وتتتوثق علاقتها بيوسف ، بعد ان راته يقرأ في الإنجيل من سفر أيوب، فلما التقت عينها بعينيه، حسبته يوسف الذي قرأته في القرآن، وكأن الأقدار باسم الحب تعيد تريب القلوب، وتتخطى فوارق الأديان والزمان والمكان معاً.

ثم رأينا يوسف يرجع لها الرواية ويقول: “إن هذه الرواية ما هي إلا ملخص لمائة عام من العزلة لجبرائيل جارثيا ماركيز، وأخبرها بحبه للروايات، كما أنه شاعر كذلك، ومن هنا بدأت خيوط الحب تسري بشرايينها الوالهة، فقد وقعت في شرك الغواية/ الحب/ الجنون كذلك .

ولنلاحظ مخاتلة السرد، فيوسف هنا قد قرأ من الكتاب المقدس “الإنجيل”، ثم تمتم بعبارات من القرآن، ثم الصليب الموجود المنقوش كالوشم على ساعد يده، ثم رأيناه يستأذن ليؤدى صلاة العصر، فما هذا السرد العبثي المخاتل، وهذه اللاتراتبية، والخلط بين كونه مسيحياً أم مسلماً ؟! .

إنه المسيحى المسلم إذن، وقع حبها في قلبه، تقول: “طوال الليل لم أنم، أفكر في ذلك المسيحى المسلم، الذى يحمل ساعده صليباً، وتحمل جبهته زيتونة الصلاة، لا أنام “، إنها مخاتنلة السرد عبر الدهشة، الحقيقة والحلم، تكاملية الأديان بالحب، رغم تشاكليتها وتفارقيتها كذلك، وفى هذا تأرجح عقل، وواقع سحر، ومعادلات تفضى إلى الحيرة والتشاكلية، والإلغاز، والتشويق كذلك !! .

ولعلها تمكيج السرد بالمماهاة، بمخاتلة الحوار، فيوسف الذى فتن بزليخة في المستشفى، وبمريم المسكينة، لما رآها أراد أن يغازلها فقرأ من الكتاب المقدس “الإنجيل”، وهي تقف قبالته كحبيبين يتناجيان، ويوثقان حبهما بكلمات الإنجيل، فلما رآها يوسف أمسك الكتاب وبدأ يقرأ : “أيتها الجميلة بين النساء حوّلى عنّى عيناك فقد غلبتاني، من هى المشرقة مثل الصباح، الجميلة كالقدر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيشبألوية، كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتى بين البنات ؟”.

إنها جماليات الحوار المدهش، عبر فرادة وجمال وطهر الحوار للغرام المخاتل، فهو يناجيها عبر الكتاب المقدس، وهي تستمع بقلبها معه، فتدخل الكلمات إلى منطاد ذاتها، فتطير إلى سماوات غير مُحَدَّة ٍ، عبر سيكودراما سرد أنيق، معطر ، كعطرها النورانى البهيج .

لقد بدأ حبها له، وغيرتها منذ قدوم كريستنا قريبته، والتي تحاول ممازحته، فما كان منها إلا أن قامت بطرد يوسف بحجة الخروج لتُغَيِّر َ الجرح للمريضة، وأرادت بغيرتها أن يبتعد، وكانت هذه أول علامات دق القلب بقوة، وبعنف، وبحب جارف ، طاهر ، وبغيرة غريبة كذلك .

ولعلنا نلمح مخاتلة وتناقضات الموقف، فيوسف يحمل في يده مسبحة وصليباً، وتناديه البنت بـ ” أبونا ” فما هذا العبث والمخاتلة للعقل، وهل توحدا : “الإسلام والمسيحية”، في قوله، وفى أفعاله فاندمجا ليشكل عجينة متماسكة بفعل الحب، أم أنها تريد أن تقول بأن الأديان كلها تتعانق، وتتعالق دون قيود، فأن تكون مسيحياً مسلماً، وأن تكون مسلماً مسيحياً فهذا يجوز، وكأنه دين ثالث جديد، تنادى به، أو تدعو إلى ذوبان الفوارق بين الأديان كذلك، لتقول – عبر اللغة الإنسانية – الغريبة، والمخاتلة، والإدهاشية : “لا فرق بين الأديان في العبادة، وكذلك في التطبيق”، ولعمرى: هذه ” شِيُوعِيَّة ٌجديدة “، و” دعوة غريبة “على مجتمعاتنا المتدينة / المتقاطعة / والمتخالفة كذلك ، ومنطقة شائكة تحاول الدخول إليها عبر السرد الذى يشبه صوفية جديدة، أو شيوعية وفوضى، وترابطية، وتساوقية ، وتناقضات لا تفرق بين الأديان في الممارسة والتطبيق، ربما !! .

بل يدعو السرد لإنسانية وسماحة، فأخت يوسف المسيحية هربت لتتزوج بالمسلم، وظلت على مسيحيتها، بل رأيناها تعلق صورة الشيخ الشعراوى، والبابا كيرلس في شقتها، كرمز لتعانق الأديان في محراب الحب الطاهر الجميل، لكن الأخطر هنا، في السرد الذى تسوقه الرواية فتلك المسيحية حملت مسلماً، يصلى في المسجد، وفى الكنيسة كذلك.

ومع أن الدعوة تعنى التسامح بين الأديان؛ إلا أنها هذه الدعوة تنكرها الأديان كذلك، فإما الإسلام أو المسيحية، ولا يمكن أن نقبل تلك الشيوعية والخلط في العبادة بين الأديان، حتى ولو في سياق : “إنساني”، فتلك الدعوة باطنها الرحمة والتسامح والحب، وباطنها العذاب، وقلب موازين الدين، ومخالفته، وهى هنا تتحرر – عبر السرد – الحكاية/ الرسالة التى وصلتها من مريم، لتتبرأ كذلك من هذه الدعوة – الكاتبة -، لكن ذلك لن ينفى مسئوليتها كذلك، فالحرية المطلقة للفكر، لا تعنى مخالفة الأديان، التى شرّعت ذلك لغرض سماوى سامق؛ وإنسانى أيضاً .

ولعلنا نلحظ رد فعل يوسف عليها فقد تبرأ من أخته التي تزوجت المسلم، ثم نراه يذهب ليصلى!!، وكأن الكاتبة تريد أن تشير إلى قضايا الصعيد ومشاكله، والتعصب بين المسلمين والمسيحيين هناك، وهي من جانبها تريد التآخي بالحب، والصلاة للجميع في الكنيسة والمسجد أيضاً، وربما خانها التعبير كذلك، كي لا يخرج أحد من دعاوى الحسبة ليقيم عليها الحَدَّ، أو ليصفها بالكافرة، الخارجة، المارقة التي خرجت عن تعاليم الأديان من أجل عقد توأمة وسلام بين الديانتين، بتلك الدعوة العبثية كذلك !! .

ثم تبدأ قصة أخرى – قصة داخل القصة – عبر رسالة يوسف إليها ليحكي لها تزوج أبوه المسلم / محمد السيد هريدي من أمه، فتقاسم يوسف دينهما معاً: يذهب ليصلي الجمعة مع والده المسلم، ويذهب في ليالى الآحاد مع والدته ليصلي في الكنيسة فأصبح المسلم المسيحي يحتفل بعيد الفطر وعيد الفصح، وعيد الأضحى وعيد القيامة، معاً تحت مظلة الأديان، التى ظللت بيتهما بعقد الزواج المختلط لوالديه.

لكنه مع ذلك في حيرة، يقول : “فلا المسجد شفع لى عند أهل أبى، ولا الكنيسة شفعت لى عند أهل أمى”، وهو الحائر بينهما كذلك/ القريب / البعيد/ المتشائل/ الغرائبي، وأصبح كالهجين، أو كإبن الحرام كما يقولون عنه في المجتمع، فنصفه مسلم، والآخر مسيحي، وأصبح كالمطارد الغريب، لذا فكر بالسفر إلى أمريكا كي تنهي عذاباته.

إنها تستعيد قصة يوسف عبر المثيولوجيا كذلك، وتقول لمن يرفضن هذا الحب: “لو جربتن لعذرتمونى، وما لمتننى فيه”، فهو الآن غدا زيتونتها في القلب تصدح، وعينها التي تبصر، وحياتها القادمة.

كما نلحظ السرد الشاعري، الذي يقترب من روح الشعر الباذخ، وهي المتمردة، لا تريد طاعة القسوة وعدم إبداء الرأى في الزواج كبنات الصعيد المساكين – كما تذكر-، فتميت الحب داخلها، ولا هى تستطيع مجابهة المجتمع لتجأر بصراخها وتتزوج من تحب !! .

ثم تخاتلنا من جديد، تعود، وتعيدنا إلى صوابنا فهي لم تتزوج رجلين، بل تزوجت المحبة بين الديانتين، فرأيناها تهرب لتعقد قرانها على يوسف محمد هريدي ويوسف عماد زخارى، فهو فرد واحد مسجل ببطاقتين: إحداهما مسلم، والآخر مسيحي، وقد أرادت أن تعقد قرانها في الحسين على يد الشيخ الشعراوى رمز الإسلام، وفى الكنيسة على يد القسّ رمز المسيحية لتتعانق المحبة في أرومة روحها التى تسع المحبة في الديانتين، والتي وثق عقدها الحب والزواج، رغم نظرات المجتمع الغريبة، لتتزوج مسلماً كذلك، ولا تخالف دينها، لكنه المسلم المسيحي المعلق قلبه بالمآذن، وأجراس الكنائس أيضاً .

وتنهي جمالات عبداللطيف المأساة / الرواية بكلماتها : “عزيزتى مريم، وبينما أقوم بنشر حكايتك، أتمنى من الله أن تكونى بخير وعلى قيد الحياة، وعلى قيد الأمل، تمت”.

إنها مأساة التراجيديا عبر آلام الحياة الفظيعة، وعبر التقاليد، لكنها قصة مفعمة بالقضايا، منها تَنَصَّلَ الكاتبة، ولأول مرة – في حياتي – أرى تنصل الكاتبة من روايتها، بل والإتيان بشاهدين، كما ذكرت في البداية، فلربما لوعورة القضايا الشائكة التى طرحتها أرادت أن تهرب كذلك، وتضع القارىء والمجتمع على مشاكل كثيرة، وتربأ بنفسها عن المسئولة، وربما كانت مصيبة لتنشر حكاية الظلم والرهبوت لقسوة الأيام ومراتها، لكنها في مجمها تحمل روح “القصة العالمية” ، “الإنسانية” التى ستخلد الكاتبة جمالات عبداللطيف، كما خلدت قصة مريم أيضاً.

تظل هناك كلمات لا نستطيع التفوه بها، نهرب منها، نطليها بطلاء ساحر، نخفى خوفنا، لكن شمس الحقيقة تأبى إلا أن تطلعنا إلى قصة من النوع الخالد، ورواية إنسانية بامتياز، بعيداً عن أوامر ونواه للديانات، لكنها رواية: حقيقة كانت أم خيالاً ، تطرح أسئلة شائكة، وتفضح عرينا المجتمعي، وتوقفنا عند إنسانيتنا الغائمة، حيث للحقيقة وجوه مغايرة، وللحب وجوه مختلفة، وأبدية أيضاً.